Autore: admin

8 Alumnae e Alumni del Polimi nella lista 100 business people in italy in 2025

Chi sono gli italiani e le italiane con maggiore impatto positivo sull’economia del Paese? Secondo la testata Business People, a emergere sono coloro che, “grazie a una visione strategica, sanno navigare nella tempesta”. In un contesto di complessità internazionale, la leadership di visione ha un ruolo chiave e i leader politecnici si dimostrano all’altezza del compito: nella lista 100% Business People in Italy, che nel 2025 giunge alla sua 8° edizione, vediamo 8 Alumnae e Alumni del Politecnico di Milano.

ECCO CHI SONO GLI ALUMNI E LE ALUMNAE DEL POLIMI NELLO SPECIALE DI BUSINESS PEOPLE DEDICATO AI 100 NOMI PIÙ RILEVANTI DELLA NOSTRA ECONOMIA:

“È iniziata una nuova era per Prysmian”, commenta la testata. Battaini è laureato al Politecnico in ingegneria meccanica: “Vogliamo contribuire a creare un percorso comune che porti soluzioni concrete ai processi di transizione energetica, di digitalizzazione e di elettrificazione globale”.

A capo della società del gruppo nata due anni fa per accompagnare industrie, pubblica amministrazione e terziario nel percorso di decarbonizzazione, Giovanni Brianza è laureato al Politecnico di Milano in ingegneria meccanica.

FLAVIO CATTANEO, AD E DIRETTORE GENERALE ENEL

Scelto per la “solida performance registrata nel 2024” che ha incentivato gli investimenti nell’infrastruttura italiana, Cattaneo è ai vertici di Enel dal 2023. È laureato in Architettura al Politecnico di Milano.

STEFANO FILIPAZZI, MANAGING DIRECTOR ITALY & SOUTH EAST EUROPE GHD

Sotto la guida di Filipazzi, in Italia il marchio britannico ha quasi triplicato il fatturato, superando ogni aspettativa. Stefano Filipazzi è laureato al Politecnico di Milano in ingegneria meccanica.

LAURA GALLI, MANAGING DIRECTOR 3M ITALIA

Negli ultimi mesi, di riconoscimenti ne ha ricevuti parecchi. Oggi entra nella lista 100% Business People in Italy, ma ricordiamo anche la recente intervista a Forbes Italia: “La laurea in ingegneria mi ha consentito di costruire una struttura mentale e un modo di ragionare fondamentali per il mio percorso personale e professionale”. Laura Galli è laureata in ingegneria chimica al Politecnico di Milano.

CARLO PESENTI, CONSIGLIERE DELEGATO ITALMOBILIARE

Siede nel Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare dal 1999, ha ricoperto ruoli di guida in alcune delle maggiori imprese e istituzioni italiane. Carlo Pesenti è laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano.

DONATELLA SCIUTO, RETTRICE DEL POLITECNICO DI MILANO

Tra i molti meriti della prof.ssa Sciuto, c’è il suo impegno affinché i ragazzi e le ragazze scelgano le facoltà tecniche e scientifiche: “Solo uno studente su cinque si laurea in queste materie in Italia”, dichiara, “Sono competenze chiave per qualsiasi mestiere e professione, nella vita quotidiana e per un futuro sostenibile”. La rettrice Sciuto è Alumna del Politecnico di Milano in ingegneria elettronica.

MARCO SESANA, GENERAL MANAGER GENERALI

Scelto da Business People (anche) per la sua leadership che “crede nelle persone e nei numeri”, che hanno portato Generali ad aggiudicarsi, per il terzo anno consecutivo, il massimo rating “AAA” da Msci, l’indice che valuta la resilienza delle società ai rischi ESG. Marco Sesana è laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano.

QS Rankings by Subject: Politecnico di Milano tra le eccellenze globali

Il Politecnico di Milano si afferma nuovamente tra le eccellenze accademiche globali nella classifica universitaria QS World University Rankings by Subject 2025, conquistando il 6° posto mondiale in Design, il 7° in Architettura e il 21° in Ingegneria.

L’Ateneo rafforza così la propria leadership nei tre settori portanti che ne delineano l’identità e, allo stesso tempo, registra avanzamenti in tutte le aree disciplinari in cui è presente.

Il QS World University Rankings by Subject è una classifica internazionale che valuta le migliori università al mondo in 55 discipline, suddivise in 5 macroaree: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Social Sciences & Management.

Tra gli indicatori principali figurano la reputazione accademica, la reputazione dei laureati tra i datori di lavoro (Employer Reputation), le citazioni per pubblicazione, l’H-Index e la rete di collaborazioni internazionali (IRN). In questa edizione l’Employer Reputation gioca un ruolo di particolare rilevanza: rivela che i laureati del Politecnico di Milano non solo trovano lavoro rapidamente, ma sono anche fortemente apprezzati dai datori di lavoro italiani e internazionali, per competenze e capacità di innovazione.

Dettagli Employer Reputation per area:

- Arts & Humanities: siamo 23mi al mondo

- Engineering and Technology: 25mi al mondo

- Natural sciences: 37mi al mondo

- Social sciences and management: 37mi al mondo

Questa edizione ha preso in esame oltre 5200 università, di cui 1747 entrate in classifica.

“Il Politecnico di Milano conferma il suo posizionamento tra le università di eccellenza a livello globale. Il miglioramento trasversale in tutte le aree prese in esame riflette un metodo diffuso, un’unità di intenti e un approccio che sempre di più ci caratterizza come istituzione e come riferimento per la comunità internazionale. Questo posizionamento riflette non solo l’elevata qualità della didattica e della ricerca, ma anche la capacità del Politecnico di Milano di rispondere alle sfide contemporanee con un approccio interdisciplinare e innovativo.”

Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano

Per approfondire: https://www.polimi.it/il-politecnico/news/dettaglio-news/qs-rankings-by-subject-politecnico-di-milano-tra-le-eccellenze-globali

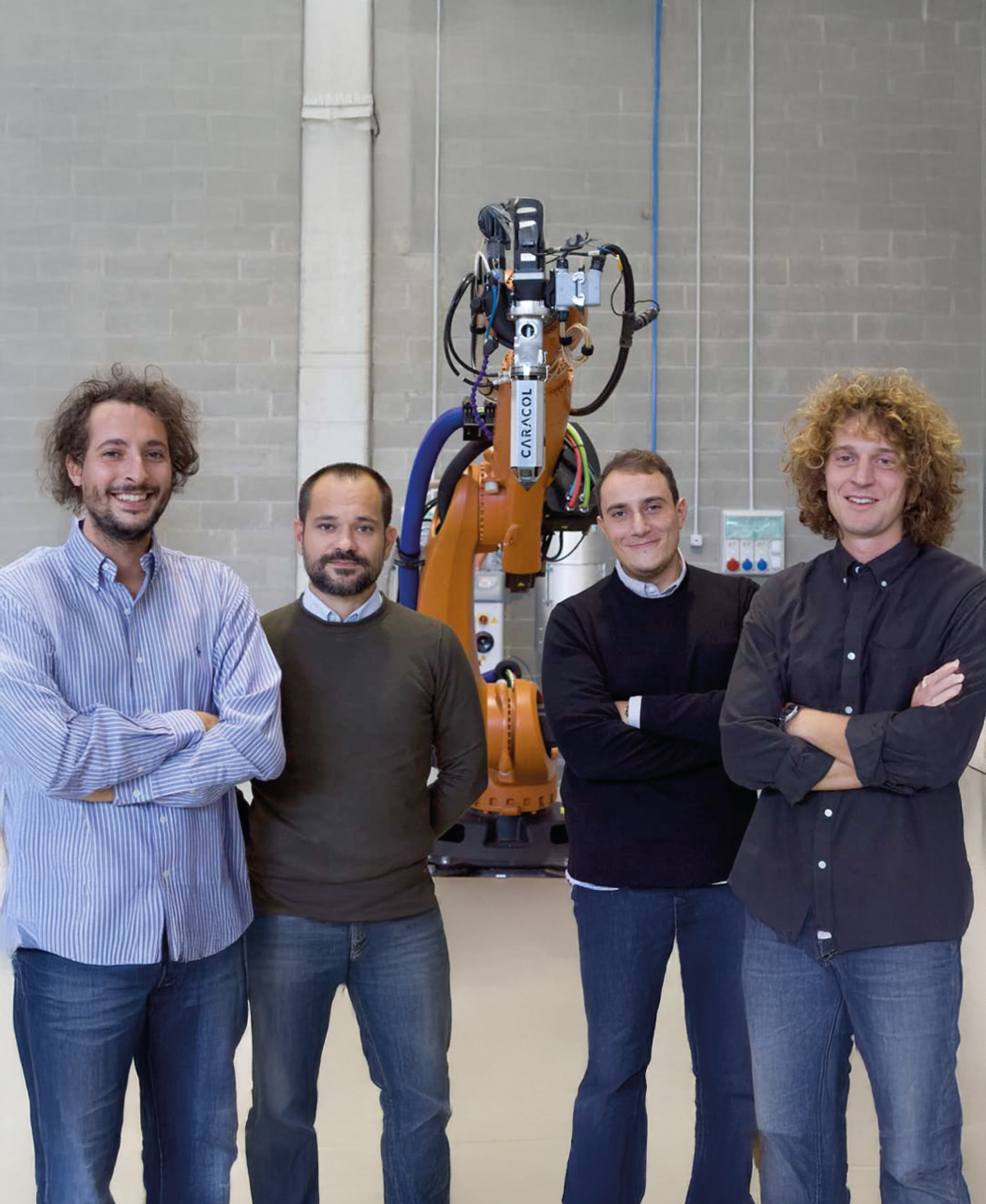

Caracol AM è tra le startup da tenere d’occhio secondo Wired

Orgoglio politecnico! Traguardi di Alumni e Alumnae e risultati del nostro Ateneo

Per celebrare insieme la giornata mondiale dell’ingegneria, ecco la TOP 10 delle notizie più cliccate dalla nostra community di ingegnere e ingegneri politecnici. È un’emozione leggerle una dietro l’altra: un vero orgoglio politecnico!

Nel QS University Rankings 2025 conquistiamo la migliore posizione mai raggiunta per il Politecnico di Milano: l’Ateneo si conferma prima università in Italia e si posiziona al 111º posto al mondo, guadagnando 12 posizioni rispetto all’anno scorso ed entrando nel top 8% delle università di eccellenza globali.

2. UNA ALUMNA AL VERTICE DI LUFTHANSA

L’alumna del Politecnico di Milano Grazia Vittadini è la nuova Chairwoman del Supervisory Board di Lufthansa Technik.

3. UN NUOVO CEO PER OFFICINE MACCAFERRI

Stefano Susani, Alumnus del Politecnico di Milano, è nominato Amministratore delegato della storica azienda manifatturiera

4. IN TESTA A 3M UN’ALUMNA POLITECNICA

Laura Galli, Alumna Ingegneria Chimica, è la nuova Presidente e AD di 3M Italia

5. NELLA LISTA FORBES GLOBAL 2000 DEL 2024 CI SONO BEN 28 AZIENDE ITALIANE.

Di queste, 5 sono guidate da Alumni del Politecnico di Milano! ENEL, con l’AD Flavio Cattaneo; GENERALI, con il general manager Marco Sesana; PRYSMIAN, con Massimo Battaini che ricopre le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale; A2A, con Renato Mazzoncinicome Amministratore Delegato e Direttore Generale; NEXI, con il CEO Paolo Bertoluzzo.

L’ingegnere di Luna Rossa Prada Pirelli, ci racconta come è arrivato a far parte di uno dei team sportivi più competitivi al mondo e come gli anni all’Università lo hanno aiutato a raggiungere il lavoro dei suoi sogni

7. SPAZIO: L’EUROPA PUNTA SU D-ORBIT, FONDATA DALL’ALUMNUS LUCA ROSSETTINI!

Nel 2028 la prima missione European Space Agency – ESA di manutenzione in orbita. Un altro “primato spaziale” per l’Italia e un contratto da 120 milioni.

L’intervista del direttore sulla rivoluzione che l’AI sta portando nel modo di vivere e di lavorare di tutti noi

9. IL PRIMO TRENO A IDROGENO D’ITALIA HA UN CERVELLO POLITECNICO: INTERVISTA ALL’ALUMNA SUSANNA BOITANO

È stata la Train Control Engineer, ovvero la responsabile dello sviluppo software del Train Control Management System (TCMS) del treno. «Il cervello del convoglio – dice – che comunica con tutti i software dei sottosistemi di bordo».

“Non sono un genio, ma so fare tante cose bene”

Lezioni di Piano su Rai5 – L’arte del costruire con Renzo Piano

Amalia Ercoli Finzi intervistata da Wired

Jet HR è tra le 10 startup da tenere d’occhio secondo Wired

Start-up spaziale dal cuore politecnico e under 30

Marco Sala, 27 anni, è Alumnus del Politecnico di Milano, ingegnere aerospaziale e CEO di Revolv Space: start-up che produce pannelli solari per piccoli satelliti. L’ha intervistato Eleonora Chioda per StartupItalia: quella di Revolv Space è una bella storia d’innovazione i cui protagonisti sono quattro giovanissimi ingegneri aerospaziali, due italiani e due polacchi.

L’INIZIO DELLA STORIA

Marco Sala e Filippo Oggionni si conoscono al Poli dove prendono la laurea triennale nel 2019 in ingegneria aerospaziale. Entrambi proseguono gli studi alla Tu Delft University of Technology dove incontrano i futuri compagni d’avventura Aleksander Fiuk e Michał Grendysz.

I quattro fondano Revolv Space: “L’idea è nata durante un contest universitario”, racconta Sala. “Il tema era: individuate la tecnologia mancante per satelliti di piccole dimensioni. La nostra intuizione è stata quella di sviluppare pannelli solari rotanti, in grado di seguire il sole per massimizzare l’assorbimento di energia”.

IL RIENTRO IN ITALIA

Come sono passati da un progetto universitario a una start-up con un team internazionale, composto da 19 persone, attraverso diversi stadi di incubazione, conferme e finanziamenti, lo racconta Chioda nell’intervista completa che puoi leggere a questo link: https://startupitalia.eu/tech/quel-girasole-spaziale-che-cresce-nel-vivaio-di-quattro-ingegneri-under-30-il-nostro-hardware-parte-della-missione-transporter-13-di-spacex/

Fast forward, a febbraio 2024 spostano l’head quarter in Italia. Il 2025 sarà l’anno di svolta: “nella missione Transporter 13 della SpaceX di Elon Musk, verranno lanciati tre satelliti che ospitano hardware prodotto da noi, sia per i nostri clienti sia per la nostra missione di dimostrazione in orbita”.

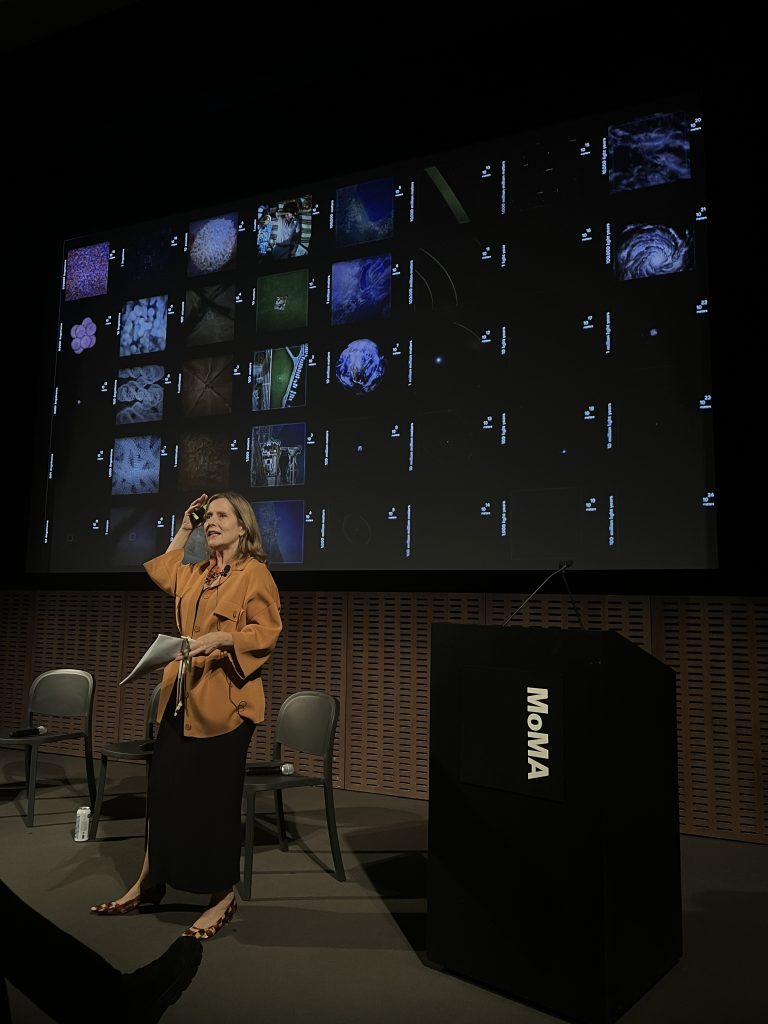

“Al MoMA di New York ho portato con me anche un pezzo di Milano”

L’Alumna Paola Antonelli è Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Design del MoMA di New York e Fondatrice del settore Ricerca & Sviluppo del museo. Tra i molti importanti riconoscimenti, citiamo la nomina dalla rivista TIME tra i 25 visionari del design più incisivi al mondo, il Compasso d’Oro alla Carriera dell’Associazione Italiana per il Disegno Industriale, la London Design Medal e il German Design Award. In questa intervista di Emanuela Murari per Alumni Politecnico di Milano, ci parla di come tutto è iniziato: partendo con una metafora sportiva. “Il surf è una questione di allenamento, di lavoro duro e poi una volta lì è istinto, ma anche rispetto per l’attesa dell’onda. Un misto di tenacia, pazienza e coraggio”. Paola di coraggio ne ha avuto parecchio quando, dopo due anni di Bocconi, disse al padre che voleva iscriversi alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

“Ero in Sardegna, dove sono nata, e ricordo nitidamente che ebbi un’intuizione. Capii che quello che stavo studiando non era la mia strada. Rimanevo perché ero cocciuta. Mio padre non la prese bene all’inizio. Per me è stata una lezione di vita. Se qualcosa non va, bisogna cambiare prima che sia troppo tardi”. Al Politecnico paradossalmente si rese conto di essere a casa, nonostante il caos che regnava.

“Il Politecnico mi ha insegnato a lottare per quello che voglio. Eravamo migliaia di studenti solo a Milano. Una giungla, ma utilissima. Ricordo alcuni professori come Guido Nardi, che coniugava benissimo la tecnologia con la filosofia. Il bagaglio che mi sono portata dietro nella mia vita. Perché lui non trasmetteva solo la tecnica, ma spiegava con grande competenza e carisma ciò che sta dietro le cose. Nardi mi ha insegnato questo passaggio naturale tra la tecnologia e la filosofia. E questo è ciò che mi è rimasto nella vita”.

Rigore e creatività che Paola ha portato anni dopo al MoMA diventando un punto di riferimento di uno dei più importanti musei del mondo. Ma l’inizio non è stato facile. “Ero molto infelice. Ricordo che quando ho iniziato era febbraio. Nevica sempre. Morivo di freddo. Le persone a New York non sono facili sino a quando non impari a conoscerle. Quando però ho realizzato la mia prima mostra, tutto è cambiato. Il senso di felicità che provi quando fai una mostra al MoMA e ha successo è incredibile. Escono le recensioni sul New York Times e sei catapultato al centro del mondo. La città è stressante ed eccitante al tempo stesso. È una grande fonte di ispirazione.”

Anche Milano però è nel suo cuore e non solo per il prestigioso Compasso d’oro alla carriera, Il più autorevole premio legato al Design, che le è stato conferito. Una delle tante onorificenze ricevute.

Il Compasso d’Oro ha un sapore diverso perché è a Milano. Devo molto a Milano.

Anche se sono nata in Sardegna, la considero la mia città, la città che mi ha formato e che io ho spremuto come un limone. Mi ha dato un’educazione all’eleganza e io l’ho usata bene e sono convinta che il successo che ho avuto venga dal fatto che sono di Milano, dalla sua attitudine al lavoro. Io ho una certa dimestichezza con il design. La forma non mi blocca, non mi fermo mai alla forma.

Per me il contrario di bello non è brutto, ma pigro.

La bruttezza è relativa, può essere una scelta. Mi importa molto vedere lo sforzo messo dal designer nella forma che considero la prima interfaccia di comunicazione e solo dopo si può passare a tutto il resto”.

Che cosa è per lei il Design e che ruolo ha oggi con l’impatto invasivo dell’hi tech? “Tutto! Dalla scienza, ai materiali. Il Design è la quinta essenza della curiosità, ti insegna che prima di tutto devi sapere cosa vuoi fare. Una sedia, un videogioco. E poi trovi i mezzi, che possono essere un legno o addirittura l’intelligenza artificiale. Questi sono i mezzi non i fini. Una volta che lo sai, anche la tecnologia diventa un mezzo verso un fine e quindi impari a gestirla come vuoi tu e non a lasciarti gestire da lei. Il Design ti insegna a pensare prima di agire. Ci sono due progetti inerenti l’intelligenza artificiale che mi hanno colpito molto e che incarnano questo spirito: uno è realizzato dall’artista inglese Alexandra Daisy Ginsberg con Pollinator Pathmaker, un’opera d’arte vivente pensata non per l’occhio umano, ma per gli insetti impollinatori, le fioriture sono fatte studiando come si comportano gli insetti e l’artista ci invita a guardare il mondo dal punto di vista degli impollinatori e allo stesso tempo offre un modo per contribuire alla loro protezione. L’altro si chiama Memorie Sintetiche ed è un progetto di ricerca che utilizza l’AI per realizzare rappresentazioni visive dei ricordi delle persone. È stato ideato da Domestic Data Streamers, uno studio di ricerca e comunicazione nato a Barcellona nel 2013. Basta raccontare un episodio della propria vita per trasformarlo in un’immagine che lo conserverà per sempre. Questo progetto ha già dimostrato di essere utile per conservare i ricordi di chi è affetto da malattie neurodegenerative. È la dimostrazione che esistono bravi designer che sanno quello che vogliono fare”.

Lei vive circondata dagli stimoli. Ma come fa ad avere sempre nuove idee per le sue mostre? “Ho tantissime idee per mostre che non ho ancora realizzato. E anche questa è un’educazione che ho ricevuto dal Politecnico, dove nessuno mi ha detto questo non è design, l’architettura non è design. Achille Castiglioni diceva sempre che il design era così meraviglioso perché non c’era una scuola di design. Ho sempre pensato che l’architettura stia meglio in una scuola di ingegneria piuttosto che in una scuola di arte, perché si impara un rigore che poi porta a desiderare questa evasione nell’umanesimo”.

E poi ci sono le idee per le quali si sceglie di lottare: “Per questo mi piace avere i saloni tematici – http://momarnd.moma.org/salons/ – incontri e discussioni (ne abbiamo fatti più di cinquanta) su temi che abbracciano la vita, il sociale, l’arte, la natura. E tutte le volte abbiamo un curatore o un artista accompagnato da scienziati, filosofi, giornalisti. E poi c’è Design Emergency – il podcast e il progetto Instagram, co-fondato con Alice Rawsthorn”.

Un autentico riscatto del ruolo fondamentale che la cultura può rappresentare per l’umanità, che Paola ha reso concreto perché il “suo” il Museo, grazie sempre a nuove iniziative, esplora direzioni e opportunità, ed è al tempo stesso tempo crogiolo e catalizzatore di modi di pensare e agire. È qui che si aprono orizzonti inediti, non solo attraverso la scienza, ma attingendo alla forza inesauribile dell’umanesimo, quell’unico spazio che l’intelligenza artificiale non potrà mai colonizzare. “Questo è il nostro momento! Il momento della cultura, che può guidare il cambiamento, e dei musei, che possono trasformarsi nei veri dipartimenti di ricerca e sviluppo della società”. È una chiamata a volgere uno sguardo diverso sul mondo, a vedere nella cultura il motore inesauribile del futuro, la chiave per dare nuovo senso alla nostra umanità, senza dimenticare, come diceva Guido Nardi, il rigore della scienza.